1800年,烟花不变,傩舞不变,古城不变;1800年,城乡巨变,经济巨变,万载巨变。抚今追昔,沧海桑田,精彩蝶变,风华正茂。千年万载今胜昔,天翻地覆慨而慷。

值今年建县1800年之际,万载发布推出“古今万载”栏目,看云卷云舒,听潮起潮落,古今万载事,今朝更好看。勤劳朴实的万载人民正按照“融入宜春、聚力园区、双城联动、特色彰显、宜业宜居”工作思路,奋楫扬帆正当时,砥砺前行再出发。

明清时持续进入万载的闽粤赣客家移民,是其时政治、社会、经济状况的综合产物。他们多以结棚而处,凿山种麻,春来冬归,于是史称“棚民”。

1.租山购地,客家人定居万载明清时期大乱之后的万载“土旷人稀,多募客佃”。康熙《万载县志》卷三《风俗》记述雍正年间万载本地风俗时曰:常见有市民田连阡陌,募客民佃耕,岁收籽粒以资赡养,足经季不履田亩。甚有纨绔之子,不知田在何处者。欲其常处丰饶得乎?所以时至征输办粮,糊口不足、贫乏无聊者,则比比皆是也。

编修者告诫说:“力勤则瘠变为饶,游惰则饶变为瘠”。施闰章考察地方风土人情后所作的《麻棚谣》也说:“土人拱手客种禾,杀牛沽酒醉且歌,满眼芜田奈尔何”。从诗中可知,战乱之后万载人少地多,土著地主无须辛勤耕作,比较懒惰,只知放佃收租,不问田事。稍有不当,田地就会落入他人之手。

对于移民而言,他们能够以较低的租金租种土著的大片田地,或能够较易地获得土地。移民通过精心经营而购买土地成为地主者,在万载也并不鲜见。如后来发展成为移民大族的深塘钟氏,其始迁祖钟泰清,“其迁万载则三十有九矣,始居黄茅,俯仰终苦莫给,若曰:犹吾长宁之景象也”。于是四年后迁来深塘,“公初耕郭田,家人犹极苦……田庄终公之世已称日新”。表明钟氏经过几十年的努力已经拥有一定的田产,为家族的进一步发展奠定了经济基础。

“棚民”向山主租山后,人无闲民,地无遗利。后来,棚民或购置庄屋,或另辟房舍,逐渐挈妻小定居,“占美田宅,与土著争富”。

2.引进红薯、稏禾谷,成为重要食粮万载移民比赣州、闽广地区,其地理环境与生产生产习俗与赣西山区极为相似。他们从家乡带来优良的水稻品种,如俗称“赣州早”的“百日占”以及晚稻“稏禾谷”。同治《袁州府志》卷一之二《土产》载:“谷之属,占谷,万载香米来自闽广,所收不及他种之半,故罕艺者”。这个晚稻品种在嘉庆初年自闽广传入万载,通常在早禾收割后种植,其特性是耐旱,因此传入后推广较快。另外,番薯也是由福建移民传入赣西北山区的,在万载县,番薯“乾隆初来自闽广,土人种之以代饭”,或将它切细晒干磨粉作杂食,道光《万载县志》卷十二《土产》谓之“薯粮”。

玉米、红薯是耕山客家可靠的主食之源。“闽粤来此耕山者,携其泛海所得之苗种之”,他们或“朝夕裹腹多苞粟”,或“经岁不米饮,习以为常”。此时玉米、红薯已经为山区适应新经济因素增长,提供了新的丰富资源。

3.培植苎麻、油茶林,成为主要经济作物移民除了租种田地进行经营外,主要利用有利的自然条件和丰富的资源,进行油茶、油桐、漆树等经济林的培育,其土纸、夏布的生产,也在客观上促进了山区的开发和经济的繁荣。

乾隆《袁州府志·风俗》载:“郡昔多旷土,嗣生齿渐繁,垦田日广,要止耕平地,自闽广人至,男妇并耕,高冈峭壁,视土所宜,漆麻薑芋之利,日益滋饶,土人效其力作,颇多树艺。”这些来自闽广的移民擅长在山区耕作苎麻、蓝靛、甘蔗等不同类型的经济作物,日渐丰饶,致使土著亦效仿。

顺治末年,施闰章在《学余堂诗集》卷十九关于万载等地“棚民”的诗句吟道:“山陬郁郁多白苎,问谁种者闽与楚……剥麻如山召估客,一金坐致十石黍。”又云,“闽海多流人,江甸多芜田……保聚使荷耒,缉茅依山原,种蔗复种苎,地利余金钱”。可见苎麻是万载“棚民”主要的商品性作物。

康熙十七年(1678)闽籍移民被逐,万历末年兴起的苎麻业也很快随之衰落。在康熙二十二年(1683)所修的《万载县志》中,“物产志”的“苎麻”条下,竟注“今无”两字,可见在福建移民被逐之后,苎麻业衰败何其迅速。雍正《万载县志》卷三《物产》记载,“在昔闽人、乐安人相率开山,插蓝种苎,致起甲寅之乱,平定后各鸟兽散,土著之民拙且惰,宁置不毛”。

万载客家人在经济林的栽培,还有油茶与漆树。正德《袁州府志·土产》即记“茶子树,冬花,子可作油”。在万载,茶油“出二、三、四区,商贩皆聚槠树潭”。油茶林的分布地带与移民的分布区域基本一致,槠树潭(现为株潭镇)是万载最大的商业市镇,同时也是移民的大型集聚地。

4.土纸、夏布,发展为闻名遐迩的特产万载县的土纸生产,以西部山区为中心,是移民赖以为生的主要项目。清前期万载进士李荣陛在《李厚冈集》卷十四《邓公岭经行记》的描述是“棚栅联络百十里,侨民资竹纸为生”,移民向土著租种山场,“岁赋主息十之一”,租额很低。万载的纸业在赣西北占有重要的地位,同治《袁州府志》记载“表芯纸”时指出,“万载所出,视他土为良”,“通行南北,商贾皆骤”。又有记载说大桥、卢家洲为表芯纸集散地,商贩皆聚于此。由于表芯纸的生产,推动了万载爆竹的发展。

雍正二年(1724年),据地方官员调查,定居于万载的客家人,生计大都“或种靛麻,或种茶烟,或佃耕做纸”。他们徒手起家,骤拥雄资,渐渐涌现许多巨商大贾,“计其交易,每岁褒镪不下万金”。如铜鼓的排埠梅洞之蓝氏,在清代由万载转迁义宁州之前,购下万载义宁交界处西坑的三处竹山,子孙世代以造纸为业,最为显赫的是蓝生芳,他最高时开70余纸槽,成为当地大财主。

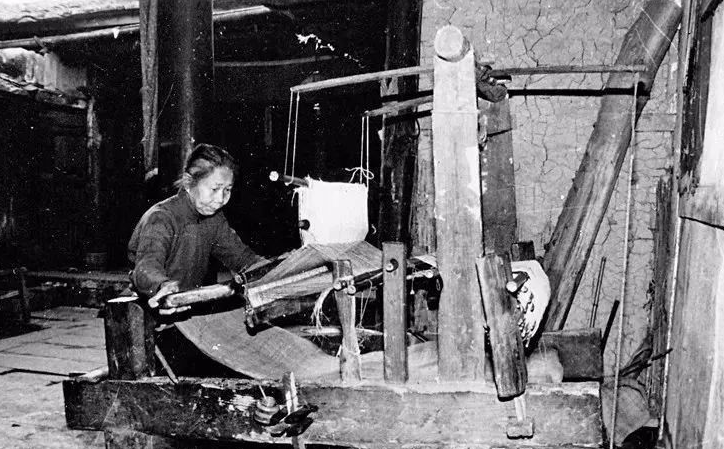

苎麻的种植,有力地推动了夏布生产。以苎麻为主要原料的苎布(夏布),是万载三大特产之一,也是万载地方向户部缴纳的大宗款项之一。雍正《万载县志》卷六记载,明末清初,中央政府在万载征收的“正脚”款额共银15 550两,其中苎布折银3265两,所占比例很大。同治《袁州府志》记到“苎布”的情况时,也指出万载“土人能纫不能织,机匠皆男工,来自他郡”。这说明移民在万载夏布织造行业中拥有先进的技术,并占于垄断地位。

无数资料表明,在明末清初进入万载的客家人,使原本“不谙于耕山”的土著受益不浅,促进了万载发展。对此,民国《万载县志》卷四之二《食货·土产》作出客观评价:“万载之富,基于土产”。“自温上贵事件以来一百三十余年,人民众庶、财物滋丰,百姓歌舞升平,不知有兵戈之事。”同治《万载县志》卷七《武备武事》记载,在太平天国运动中(1850年-1864年),太平军在万载所获甚多,军中流传“货物数樟树,银钱数万载”之谚语,将万载与江西四大镇之一的樟树相提并论,从此“富万载”之称广为流传,万载富庶程度可想而知。

请输入验证码